Kultiviertes Fleisch wird in einem kontrollierten Umfeld aus Muskelstammzellen von Rindern gezüchtet, die in speziellen Nährmedien zum Wachsen angeregt werden. Diese Methode verspricht, Fleischprodukte zu erzeugen, die nicht nur ressourceneffizienter und klimaschonender sind, sondern auch den Bedarf an tierischem Protein decken können, ohne dass Tiere gehalten und geschlachtet werden müssen.

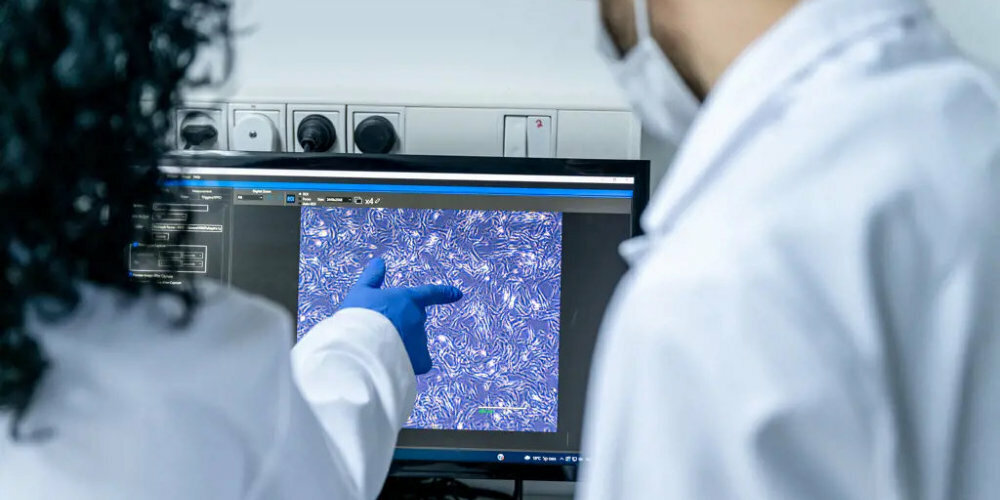

Der Prozess der Herstellung von kultiviertem Fleisch beginnt mit einer Biopsie von Zellkulturen von einem Tier. «Diese Zellen werden dann in einem Bioreaktor vermehrt, ähnlich wie in einer Bierbrauerei», erklärt Anna Bünter, Mitgründerin des Zürcher Foodtech-Startup Sallea, Anfang März am Ostschweizer Food Forum. Das ETH-Spinn-off fokussiert sich auf die Entwicklung von pflanzlichen 3D-Strukturen, sogenannten Scaffolds, die bei der Kultivierung ganzer Fleischstücke helfen und die Textur von kultiviertem Fleisch verbessern sollen. «Die Zelldifferenzierung zu Muskelzellen geschieht ebenfalls im Bioreaktor – anschliessend können die Muskelzellen beziehungsweise das Fleisch ‹geerntet› werden», erläutert Anna Bünter weiter. Die Produkte, die so aus kultivierten Zellen gewonnen werden können, sind vielfältig: Neben Fleisch sind das auch Fisch, Milchprodukte und Leder.